Sensorische Integration bei Kindern verstehen und spielerisch fördern

Die sensorische Integration bei Kindern – das ist der faszinierende Prozess, bei dem das Gehirn Sinneseindrücke empfängt, sortiert und zu sinnvollen Handlungen zusammensetzt. Als Mutter von zwei Kindern, Julia, sehe ich das jeden Tag: Dieser Prozess ist das Fundament, auf dem fast alles aufbaut, was ein Kind ab 3 Jahren lernt und tut, vom ersten wackeligen Fahrradversuch bis hin zum konzentrierten Lauschen einer Geschichte im Kindergarten.

Was sensorische Integration für Ihr Kind bedeutet

Als Mutter von zwei Kindern kenne ich diese ständige Frage nur zu gut: Wie können wir unsere Kleinen am besten auf ihrem Weg begleiten? Die sensorische Integration ist dabei ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, denn sie ist der unsichtbare Motor, der so viele wichtige Entwicklungsschritte antreibt, besonders im wichtigen Alter ab 3 Jahren.

Stellen Sie sich das Gehirn Ihres Kindes am besten wie einen sehr engagierten Verkehrslotsen vor. Aus allen Richtungen strömen pausenlos Informationen herein: das kitzelnde Gefühl von Gras unter den nackten Füßen, das laute Lachen eines Freundes, der süße Duft von Omas Apfelkuchen. Der Lotse muss all diese Eindrücke blitzschnell sortieren, filtern und in die richtigen Bahnen lenken, damit eine passende Reaktion folgen kann. Mein Sohn liebt es zum Beispiel, barfuß durch den Garten zu rennen – eine fantastische Übung für seinen Tastsinn!

Wie die Sinne im Gehirn zusammenspielen

Dieser geniale Vorgang ist ein komplexer neurophysiologischer Prozess. Dabei werden vor allem Reize aus drei grundlegenden Systemen zusammengeführt: dem Tastsinn (taktil), der Tiefenwahrnehmung des eigenen Körpers (propriozeptiv) und dem Gleichgewichtssinn (vestibulär).

Wenn diese Verarbeitung reibungslos klappt, kann Ihr Kind sicher und angemessen auf seine Umwelt reagieren. Es fühlt sich wohl in seiner Haut, kann seine Bewegungen gezielt steuern und lernt, seine Emotionen zu regulieren.

Doch dieser Prozess läuft nicht bei jedem Kind von selbst rund. Studien aus Deutschland deuten darauf hin, dass etwa 5–15 % der Kinder im Vorschulalter Schwierigkeiten mit der sensorischen Verarbeitung haben, die sich auf ihren Alltag auswirken können. Wer tiefer in die Hintergründe dieser Forschungsergebnisse eintauchen möchte, findet hier weiterführende Informationen.

Eine gut funktionierende sensorische Integration ist die Basis dafür, dass sich Kinder ab 3 Jahren selbstbewusst und kompetent fühlen. Sie gibt ihnen das Rüstzeug, die Welt neugierig zu erkunden und sich mutig neuen Herausforderungen zu stellen.

In diesem Ratgeber möchte ich Ihnen nicht nur trockenes Fachwissen an die Hand geben, sondern vor allem ganz praktische und spielerische Wege aufzeigen. Wir schauen uns gemeinsam an, wie wir unsere Kinder im Alltag ganz einfach unterstützen und ihre Entwicklung mit den richtigen Impulsen fördern können – ob als Familie zu Hause, in Kitas oder in therapeutischen Einrichtungen.

Anzeichen für Verarbeitungsschwierigkeiten im Alltag erkennen

Als Mutter weiß ich, dass der Alltag mit Kindern voller Überraschungen steckt. Manchmal zeigen unsere Kleinen jedoch Verhaltensweisen, die uns ratlos machen und immer wiederkehren. Oft steckt dahinter keine böse Absicht, sondern eine ganz reale Herausforderung bei der Verarbeitung von Sinnesreizen – ein zentraler Aspekt der sensorischen Integration bei Kindern.

Vielleicht kennen Sie das: Ein Kind weigert sich beharrlich, bestimmte Kleidung anzuziehen, weil der Stoff „kratzt“. Meine Tochter hatte eine Phase, in der keine Socke richtig sitzen durfte. Ein anderes Kind scheint beim Spielen kein Ende zu finden und sucht ständig nach wilden, fast schon riskanten Abenteuern. Genau solche Verhaltensweisen können uns wertvolle Hinweise darauf geben, wie das Gehirn eines Kindes die Welt um sich herum wahrnimmt und verarbeitet.

Überempfindlich oder unterempfindlich: das ist hier die frage

Um das Verhalten Ihres Kindes besser einzuordnen, ist es unglaublich hilfreich, zwei grundlegende Reaktionsmuster zu verstehen: die Überempfindlichkeit (Hypersensibilität) und die Unterempfindlichkeit (Hyposensibilität). Man kann sie sich wie zwei Seiten derselben Medaille vorstellen. Sie zeigen, dass der „innere Verkehrslotse“ im Gehirn entweder zu viele Reize durchlässt oder umgekehrt zu wenige wahrnimmt.

Ein überempfindliches (hypersensibles) Kind reagiert extrem stark auf Sinneseindrücke, die andere kaum bemerken. Sein Nervensystem ist sozusagen ständig auf „Alarmstufe Rot“ geschaltet und wird von alltäglichen Reizen schnell überflutet.

Im Gegensatz dazu steht das unterempfindliche (hyposensible) Kind. Sein Nervensystem braucht sehr starke und intensive Reize, um diese überhaupt erst registrieren und verarbeiten zu können. Es ist daher ständig auf der Suche nach mehr sensorischem Input, einfach um sich selbst und seinen Körper besser zu spüren.

Wichtig ist dabei zu verstehen: Kein Kind ist zu 100 % das eine oder das andere. Oft zeigen Kinder eine bunte Mischung aus beidem, je nach Sinnessystem, Tagesform und Situation. Das Ziel ist es, die individuellen Tendenzen liebevoll zu erkennen und darauf einzugehen.

Typische anzeichen im alltag ab 3 jahren

Schauen wir uns ganz konkrete Beispiele aus dem Familienalltag an, die Ihnen dabei helfen können, die sensorischen Bedürfnisse Ihres Kindes besser zu deuten. Diese Beobachtungen sind auch für ErzieherInnen und TherapeutInnen wertvoll, um Kinder gezielt zu unterstützen.

Situationen, die auf Überempfindlichkeit hindeuten könnten:

- Beim Essen: Ihr Kind ist extrem wählerisch, meidet bestimmte Konsistenzen wie Breiiges oder Stückiges und isst nur eine sehr begrenzte Auswahl an Lebensmitteln. Ein Kind in unserem Freundeskreis aß monatelang nur trockene Nudeln.

- Beim Anziehen: Kratzige Etiketten, Nähte in Socken oder bestimmte Stoffe wie Wolle führen zu heftigen Gefühlsausbrüchen.

- Geräuschempfindlichkeit: Alltägliche Geräusche wie der Staubsauger, ein Mixer oder laute Musik sind für Ihr Kind schlicht unerträglich. Es hält sich oft die Ohren zu.

- Soziale Situationen: Große Gruppen im Kindergarten oder auf dem Spielplatz überfordern es schnell; es zieht sich lieber zurück und beobachtet aus der Ferne.

Situationen, die auf Unterempfindlichkeit hindeuten könnten:

- Bewegungsdrang: Ihr Kind scheint ständig in Bewegung zu sein, klettert überall hoch, springt von Möbeln und sucht förmlich den „Kick“. Es liebt es, wild zu schaukeln oder sich im Kreis zu drehen.

- Tollpatschigkeit: Es rennt häufig gegen Dinge, wirkt ungeschickt und scheint seine eigene Kraft nicht gut einschätzen zu können, umarmt zum Beispiel viel zu fest.

- Geringes Schmerzempfinden: Es bemerkt kleinere Verletzungen wie Schrammen oder blaue Flecken oft gar nicht.

- Spielverhalten: Es bevorzugt laute, wilde Spiele, liebt es zu toben und braucht sehr intensiven Körperkontakt, wie z.B. bei einer Kissenschlacht.

Um diese Unterschiede noch klarer zu machen, habe ich eine Tabelle erstellt, die typische Verhaltensweisen in alltäglichen Situationen gegenüberstellt. Das kann eine echte Hilfe sein, um die Reaktionen Ihres Kindes besser einzuordnen.

Überempfindlichkeit vs. Unterempfindlichkeit im Alltag

| Situation | Anzeichen für Überempfindlichkeit (Hypersensibilität) | Anzeichen für Unterempfindlichkeit (Hyposensibilität) |

|---|---|---|

| Kleidung | Weigert sich, bestimmte Stoffe zu tragen; Etiketten müssen entfernt werden; beschwert sich über zu enge oder kratzige Kleidung. | Bevorzugt enge Kleidung oder schwere Decken; bemerkt oft nicht, wenn Kleidung verdreht oder schmutzig ist. |

| Mahlzeiten | Ist ein sehr wählerischer Esser; lehnt bestimmte Texturen (z.B. matschig, knusprig) ab; reagiert stark auf Gerüche. | Liebt stark gewürzte oder sehr knusprige Speisen; stopft sich den Mund voll; kaut an Gegenständen (z.B. Ärmel, Stifte). |

| Spielplatz | Meidet Schaukeln oder Klettergerüste; hat Angst vor Höhen; hält sich die Ohren zu, wenn es laut wird. | Sucht intensive Bewegung: schaukelt sehr hoch, dreht sich im Kreis bis zum Umfallen; liebt es zu klettern und zu springen. |

| Körperkontakt | Weicht Berührungen aus; mag keine unerwarteten Umarmungen; beschwert sich, wenn jemand zu nahe kommt. | Sucht ständig nach Körperkontakt; umarmt sehr fest; liebt es zu raufen und zu toben. |

| Geräuschkulisse | Erschrickt bei plötzlichen, lauten Geräuschen (z.B. Staubsauger); fühlt sich in lauter Umgebung unwohl. | Scheint Geräusche nicht wahrzunehmen; spricht sehr laut; liebt laute Musik oder lautes Spielzeug. |

Diese Gegenüberstellung zeigt deutlich, wie unterschiedlich die Wahrnehmung sein kann. Was für das eine Kind eine Qual ist, ist für das andere eine notwendige Stimulation.

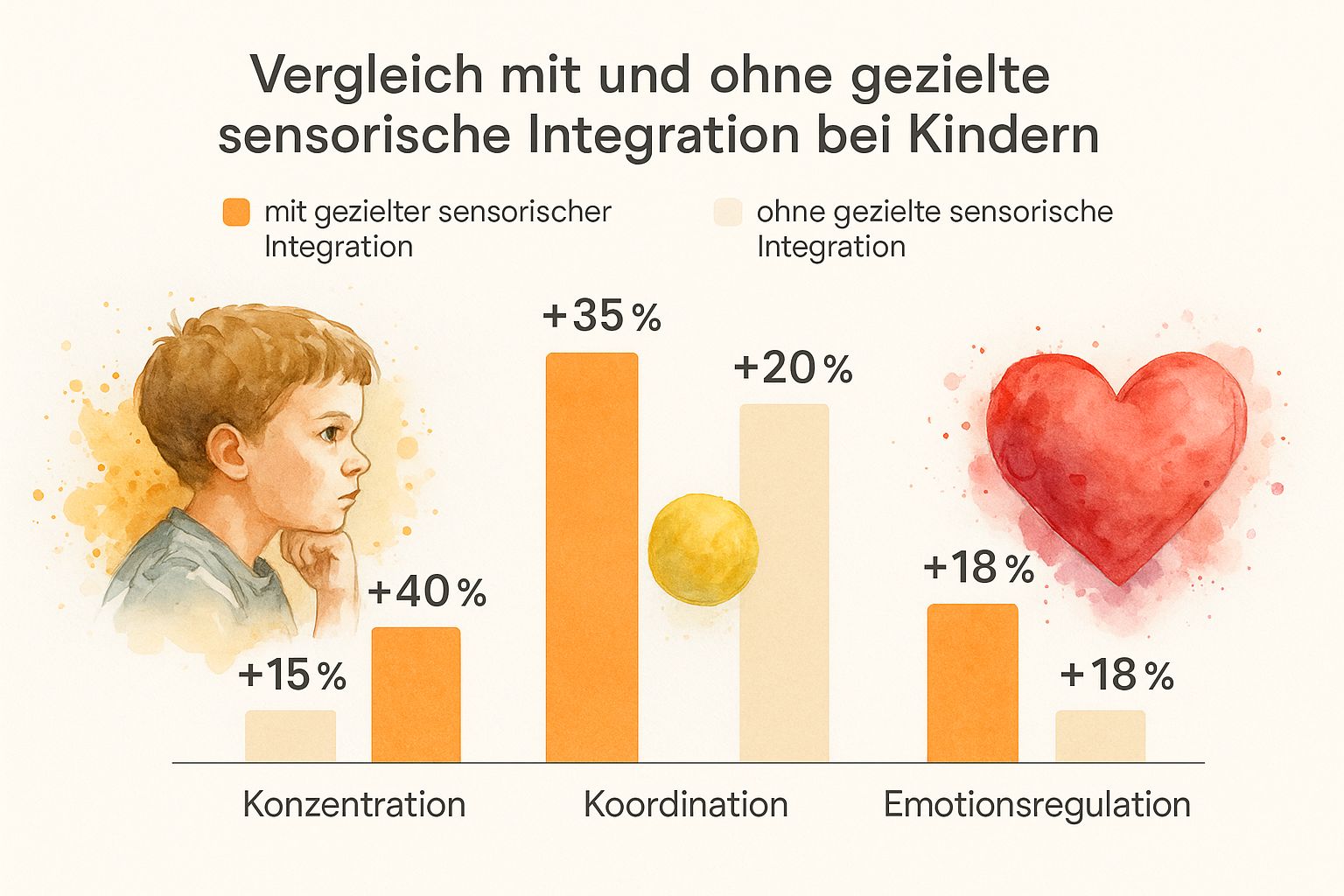

Die Daten in dieser Grafik machen es deutlich: Gezielte sensorische Fördermaßnahmen können im Vergleich zu keiner spezifischen Unterstützung wirklich einen Unterschied machen und zu deutlichen Verbesserungen bei Konzentration, Koordination und Emotionsregulation führen. Wenn wir die Anzeichen früh erkennen, können wir unsere Kinder also gezielt dabei unterstützen, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihren Alltag mit mehr Selbstvertrauen zu meistern.

Die drei fundamentalen Sinne gezielt fördern

Wenn wir über unsere Sinne nachdenken, fallen uns meistens Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen ein. Klar, das sind die Klassiker. Doch es gibt noch drei weitere, quasi unsichtbare „Basissinne“, die das eigentliche Fundament für die gesamte Entwicklung unserer Kinder legen. Ihre gezielte Förderung ist das Herzstück der sensorischen Integration bei Kindern.

Als Mutter sehe ich diese drei Sinne mittlerweile als das innere Navi meiner Kinder. Es ist das System, das ihnen hilft, sich sicher und geschickt durch ihre Welt zu manövrieren. Schauen wir uns diese Superkräfte doch mal genauer an und finden heraus, wie wir sie im Alltag ganz unkompliziert stärken können.

Das vestibuläre System: Der innere Kompass

Stellen Sie sich das vestibuläre System, das tief im Innenohr sitzt, wie einen hochmodernen Lagesensor im Smartphone vor. Es meldet dem Gehirn pausenlos, wo oben und unten ist, ob wir uns bewegen oder stillstehen und in welche Richtung es gerade geht. Dieser Sinn ist die absolute Grundlage für unser Gleichgewicht, unsere Koordination und die Orientierung im Raum.

Ein gut trainiertes vestibuläres System gibt Kindern ab 3 Jahren die Sicherheit, die sie zum Klettern, Rennen und Balancieren brauchen. Wenn mein Sohn also vergnügt auf einer Schaukel durch die Luft saust, ist das viel mehr als nur Spiel. Es ist ein intensives Workout für diesen inneren Kompass. Jedes Schwingen, Drehen und Hüpfen kalibriert dieses System neu und festigt das Gefühl für den eigenen Körper im Raum.

Das propriozeptive System: Die Landkarte des Körpers

Die Propriozeption ist so etwas wie die eingebaute Landkarte unseres Körpers. Überall in unseren Muskeln, Gelenken und Sehnen sitzen kleine Sensoren, die dem Gehirn ununterbrochen melden, wo sich unsere Arme und Beine gerade befinden und wie viel Kraft wir einsetzen. Es ist genau dieser Sinn, der es uns erlaubt, im Dunkeln eine Treppe zu finden oder eine Tasse zu greifen, ohne sie zu zerquetschen.

Gerade für Kinder ab 3 Jahren ist dieser Sinn essenziell, um ihre Bewegungen gezielt zu steuern und ihre Kraft richtig zu dosieren. Aktivitäten, die ordentlich Druck und Zug auf die Gelenke bringen, sind hier Gold wert.

- Praxis-Beispiel: Mein Sohn hilft mir, die (leichten) Einkaufstüten vom Auto ins Haus zu tragen. Diese „schwere Arbeit“ gibt ihm ein tolles Körpergefühl und erdet ihn sichtlich.

- Action-Tipp: Gemeinsam eine Höhle aus schweren Decken und Kissen bauen. Das Schieben und Ziehen der Polster ist eine fantastische propriozeptive Übung.

- Alltags-Trick: Eine feste Umarmung, bei der das Kind spürt, wie viel Druck angenehm ist.

Diese „schwere Arbeit“ hilft Kindern, sich geerdet und wieder bei sich zu fühlen. Sie ist oft genau das Richtige, um ein unruhiges oder überdrehtes Kind sanft zur Ruhe zu bringen und ihm zu helfen, sich selbst zu regulieren.

Leider hat sich die sensorische Welt unserer Kinder in den letzten Jahren stark verändert. Nationale Studien belegen, dass Kinder immer weniger Zeit mit freiem Spiel draußen verbringen. In Deutschland sind es im Schnitt nur noch knapp 40 Minuten pro Tag an der frischen Luft. Das schränkt die natürliche Anregung des vestibulären und propriozeptiven Systems massiv ein. In unserem Beitrag über Entwicklungen und deren Hintergründe erfahren Sie mehr darüber, warum freies Spiel so unersetzlich ist.

Das taktile System: Die Brücke zur Welt

Der Tastsinn, also unser taktiles System, ist so viel mehr als nur die Fähigkeit, zwischen rau und glatt zu unterscheiden. Über unsere Haut nehmen wir die Welt um uns herum wahr, wir spüren unsere eigenen Grenzen und bauen emotionale Bindungen auf. Für Kinder ist das Fühlen und Ertasten ein fundamentaler Weg, um ihre Umwelt buchstäblich zu begreifen.

Das Matschen im Sandkasten, das Kneten von Teig oder das Malen mit Fingerfarben sind keine reinen Kreativ-Spielereien. Es sind essenzielle Lernprozesse, bei denen das Gehirn lernt, verschiedenste Texturen zu verarbeiten und zuzuordnen. Ein ganz einfaches Beispiel aus unserem Alltag: Beim gemeinsamen Backen darf meine Tochter den Teig kneten. Das ist anfangs eine klebrige Angelegenheit, aber eine wunderbare Erfahrung für ihren Tastsinn.

Indem wir diese drei Basissinne gezielt und spielerisch in den Alltag einbauen, legen wir einen unschätzbar wertvollen Grundstein. Wir fördern Selbstvertrauen, Koordination und eine stabile emotionale Basis – zu Hause, in der Kita und in der Therapie.

Praktische Spielideen für die sensorische Integration zu Hause

Jetzt wird’s praktisch! Nachdem wir die Theorie hinter den drei Basissinnen verstanden haben, möchte ich Ihnen als Mutter und Gründerin meine persönlichen Lieblingsspiele für zu Hause verraten. Das Beste daran? Sie brauchen dafür meistens gar kein spezielles Zubehör, sondern einfach nur Dinge, die sich ohnehin schon in Ihrem Haushalt finden.

Diese Spiele sind so viel mehr als nur ein netter Zeitvertreib. Sie sind gezielte „Nahrung“ für das Gehirn Ihres Kindes und eine wunderbare Methode, die sensorische Integration bei Kindern ganz unkompliziert in den Familienalltag zu integrieren. Alle Ideen eignen sich super für Kinder ab 3 Jahren und lassen sich ganz leicht an die Vorlieben und das Tempo Ihres Kindes anpassen.

Spiele für den Tastsinn (taktiles System)

Unser Tastsinn ist die direkte Brücke zur Welt. Durch Fühlen und Ertasten lernen Kinder, ihre Umgebung im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen und ihre eigenen Körpergrenzen zu spüren. Die folgenden Spiele schärfen den Tastsinn und machen dabei auch noch richtig viel Spaß.

Die geheimnisvolle Fühlkiste:

Schnappen Sie sich einen alten Schuhkarton und schneiden Sie ein Loch hinein, das groß genug für eine Kinderhand ist. Füllen Sie die Kiste dann mit allen möglichen Alltagsgegenständen.

- Praxis-Beispiel: Wir nutzen eine Mischung aus Naturmaterialien (Tannenzapfen, glatte Kieselsteine) und Dingen aus der Küche (ein weicher Schwamm, ein Holzlöffel).

- Spielablauf: Mein Kind greift hinein, ohne hineinzuschauen, und beschreibt, was es fühlt: „Das ist hart und piksig!“ Dann darf es raten.

Malen mit allen Sinnen:

Legen Sie den Pinsel mal zur Seite! Geben Sie Ihrem Kind Fingerfarben, Rasierschaum oder sogar Schokoladenpudding auf ein abwaschbares Tablett. Das Matschen, Schmieren und Entdecken mit den Händen ist ein wahres Fest für den Tastsinn. Es hilft Kindern, ganz ohne Druck verschiedene Texturen kennenzulernen und zu akzeptieren.

Spiele für die Körperwahrnehmung (propriozeptives System)

Propriozeptive Reize sind wie eine Art inneres GPS. Sie geben dem Gehirn ständig Rückmeldung darüber, wo sich der Körper im Raum befindet und wie viel Kraft er gerade einsetzt. Spiele mit Druck und Zug helfen Kindern dabei, sich geerdet und in ihrem Körper „zu Hause“ zu fühlen.

Die lustige Schubkarre:

Dieser Spieleklassiker ist ein wahres Kraftpaket für die Körperwahrnehmung. Sie halten die Beine Ihres Kindes fest in der Luft, während es auf seinen Händen vorwärtsläuft. Das stärkt nicht nur Arme, Schultern und Rumpf, sondern sendet auch ganz intensive Signale an die Gelenke und Muskeln. Ein kurzes Rennen durch den Flur reicht oft schon aus!

Das Tier-ABC:

Fordern Sie Ihr Kind auf, sich wie verschiedene Tiere zu bewegen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

- Hüpft wie ein Frosch: Tiefe Hocksprünge fordern die großen Muskelgruppen der Beine richtig heraus.

- Kriecht wie eine Schlange: Auf dem Bauch über den Boden zu robben, ist ein super Training für die Rumpfmuskulatur.

- Stampft wie ein Elefant: Kräftiges Aufstampfen gibt eine tolle, spürbare Rückmeldung an die Gelenke in Füßen und Beinen.

Solche Spiele, die „schwere Arbeit“ erfordern, sind oft ein kleines Wundermittel bei innerer Unruhe. Wenn meine Kinder mal wieder total überdreht sind, hilft ein kleines Kräftemessen oder eine wilde Kissenschlacht oft mehr als tausend Worte, um sie wieder zur Ruhe zu bringen.

Spiele für den Gleichgewichtssinn (vestibuläres System)

Der Gleichgewichtssinn ist unser innerer Kompass. Jede Art von Schaukeln, Drehen und Balancieren trainiert dieses wichtige System. Es gibt Kindern die motorische Sicherheit, die sie für fast alle Aktivitäten im Alltag brauchen.

Der Kissen-Parcours:

Bauen Sie im Wohnzimmer eine Abenteuerlandschaft! Verteilen Sie verschiedene Kissen, Decken und Polster auf dem Boden. Die Aufgabe ist, von einer „Insel“ zur nächsten zu gelangen, ohne den „Lava-Boden“ zu berühren. Das Balancieren auf den weichen, wackeligen Untergründen ist eine fantastische und spielerische Herausforderung für den Gleichgewichtssinn.

Die Kreisel-Party:

Drehen Sie fröhliche Musik auf und tanzen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind durchs Zimmer. Bauen Sie dabei ganz bewusst Drehungen in beide Richtungen ein. Das stimuliert das vestibuläre System intensiv. Achten Sie aber darauf, dass es nicht zu wild wird, und hören Sie auf, bevor Ihrem Kind schwindelig wird. Eine anschließende feste Umarmung hilft, das System wieder zu „erden“ und zu beruhigen.

Wenn Sie gezielt nach Materialien suchen, die verschiedene Sinnesbereiche ansprechen, kann ein durchdachtes Set eine wunderbare Ergänzung sein. Unsere Sensorik-Box wurde genau dafür entwickelt, um Kindern vielfältige taktile und propriozeptive Erfahrungen zu ermöglichen und ihre Kreativität anzuregen.

Indem Sie solche einfachen Spiele in Ihren Alltag einbauen, fördern Sie aktiv die sensorische Integration bei Kindern. Sie schenken Ihrem Kind damit nicht nur wertvolle Entwicklungszeit, sondern schaffen auch unvergessliche gemeinsame Momente voller Lachen und Freude.

Wie Kitas und Praxen die sensorische Entwicklung unterstützen

Als Gründerin von Flowfull und Mutter von zwei Kindern spreche ich regelmäßig mit vielen Pädagogen und Therapeuten. Ich weiß aus erster Hand, dass Sie in Ihrer täglichen Arbeit das Fundament für die Entwicklung unzähliger Kinder legen. Gerade professionelle Einrichtungen wie Kindergärten oder ergotherapeutische Praxen haben die einmalige Chance, ein Umfeld zu schaffen, das die sensorische Integration bei Kindern ab 3 Jahren gezielt und nachhaltig fördert.

Oft sind Sie die Ersten, die bemerken, wenn ein Kind bei der Verarbeitung von Sinnesreizen besondere Unterstützung braucht. Schon durch die Gestaltung anregender, aber nicht überfordernder Räume und die Integration gezielter Angebote können Sie allen Kindern helfen, sich in ihrer Haut wohler zu fühlen und ihr volles Potenzial zu entfalten.

Ein Umfeld schaffen, das die Sinne nährt

Ein pädagogisch wertvoller Raum ist so viel mehr als nur eine hübsche Dekoration. Er wird zum aktiven Partner in der Entwicklung der Kinder. Schon kleine Anpassungen in den Gruppenräumen oder die Einrichtung eines speziellen Sinnes- oder Bewegungsraums können eine enorme Wirkung entfalten.

Denken Sie nur an die drei Basissinne: Gleichgewicht, Körperwahrnehmung und Tastsinn. Ein gut ausgestatteter Raum liefert für jeden dieser Bereiche gezielte Anreize.

- Für das Gleichgewicht (vestibulär): Eine einfache Schaukel, eine gemütliche Hängematte in einer ruhigen Ecke oder sogar große Gymnastikbälle – sie alle laden zu schwingenden und wippenden Bewegungen ein, die das vestibuläre System kalibrieren.

- Für die Körperwahrnehmung (propriozeptiv): Schwere Decken, Kriechtunnel oder eine Mattenecke zum Toben geben Kindern die Chance, ihren Körper ganz intensiv zu spüren. Praktisch umgesetzt: Eine „Tankstelle“ einrichten, wo Kinder sich unter einer schweren Decke kurz „aufladen“ können.

- Für den Tastsinn (taktil): Eine Tastwand mit verschiedenen Materialien wie Sandpapier, Filz und Kork oder eine Kiste gefüllt mit Sand oder Linsen spricht den Tastsinn direkt an und lädt zum Erkunden ein.

Ein gut durchdachter Raum gibt Kindern die Freiheit, genau die sensorischen Reize zu suchen, die sie in diesem Moment für ihre Entwicklung benötigen. Es ist ein Angebot, kein Zwang – und genau das macht den Unterschied.

Bewährte Methoden aus der Ergotherapie nutzen

Die Ergotherapie ist schon lange ein Vorreiter, wenn es um die Förderung der sensorischen Integration geht. Viele ihrer bewährten Materialien und Methoden lassen sich wunderbar in den Kita-Alltag integrieren, um alle Kinder zu fördern – nicht nur die mit diagnostiziertem Bedarf.

Die sensorische Integrationstherapie hat sich in Deutschland als ein etabliertes Verfahren bewährt. Sie kommt in etwa 30–40 % der ergotherapeutischen Praxen bei Kindern mit verschiedensten Entwicklungsherausforderungen zum Einsatz. Studien zeigen, dass bei ca. 60–70 % der behandelten Kinder signifikante Verbesserungen ihrer Alltagsfähigkeiten zu sehen sind.

Ein Rollbrett zum Beispiel ist nicht nur ein lustiges Spielzeug. Es ist auch ein fantastisches Therapiegerät zur Stärkung der Rumpfmuskulatur und des Gleichgewichts. Therapieschaukeln bieten vielfältige Bewegungsmöglichkeiten, von sanftem Wiegen bis hin zu schnellen Drehungen. Diese Werkzeuge gezielt im Freispiel anzubieten, bereichert den Alltag aller Kinder.

Das Team stärken durch Wissen und Fortbildung

Das wertvollste Werkzeug in jeder Einrichtung ist und bleibt aber ein kompetentes und aufmerksames Team. Fortbildungen zum Thema sensorische Integration sind eine wichtige Investition, denn sie schärfen den Blick der Erzieherinnen und Erzieher.

Wenn Ihr Team die Anzeichen von Verarbeitungsstörungen früh erkennt, kann es gezielt und einfühlsam darauf reagieren. Es lernt, das Verhalten eines Kindes nicht als „schwierig“ abzustempeln, sondern es als einen Ausdruck seiner sensorischen Bedürfnisse zu verstehen. So können individuelle Förderpläne entstehen, die den Alltag für das Kind und die ganze Gruppe positiv gestalten.

Die Zusammenarbeit zwischen Kitas und therapeutischen Praxen ist dabei von unschätzbarem Wert. Ein regelmäßiger Austausch sorgt dafür, dass die Fördermaßnahmen zu Hause, in der Kita und in der Therapie Hand in Hand gehen und das Kind optimal unterstützen. Wir bei Flowfull haben uns darauf spezialisiert, Kitas und therapeutische Einrichtungen mit durchdachtem und langlebigem Spielmaterial auszustatten, das genau diese Ziele unterstützt und den pädagogischen Alltag bereichert.

Wann professionelle Hilfe durch Ergotherapie sinnvoll ist

Als Mutter kenne ich diese nagende Unsicherheit nur zu gut: Ist das, was mein Kind gerade macht, einfach nur eine Phase? Oder steckt vielleicht doch mehr dahinter? Die Entscheidung, sich professionelle Hilfe zu suchen, fällt vielen von uns schwer. Aber aus meiner eigenen Erfahrung kann ich Ihnen nur raten: Vertrauen Sie auf Ihr Bauchgefühl. Das ist immer der beste erste Schritt.

Vielleicht haben Sie Ihr Kind in einigen der beschriebenen Verhaltensweisen wiedererkannt – sei es die extreme Empfindlichkeit bei Berührungen oder dieser schier unbändige Drang, sich ständig zu bewegen. Wenn Sie merken, dass diese Eigenheiten den Familienalltag belasten, Ihr Kind sich im Kindergarten unwohl fühlt oder es einfach nicht ins Spiel mit anderen findet, dann ist es absolut richtig, genauer hinzuschauen.

Anzeichen, die auf einen Bedarf hindeuten

Es geht hier nicht darum, jedes Verhalten sofort zu einem Problem zu machen. Vielmehr sollten wir lernen, Muster zu erkennen. Bestimmte Anhaltspunkte, besonders bei Kindern ab 3 Jahren, können ein guter Grund sein, das Gespräch mit dem Kinderarzt zu suchen und eine ergotherapeutische Abklärung in Erwägung zu ziehen:

- Deutliche Verzögerungen in der Motorik: Fällt Ihnen auf, dass Ihr Kind im Vergleich zu Gleichaltrigen sehr tollpatschig wirkt, das Klettergerüst meidet oder enorme Schwierigkeiten beim Anziehen hat?

- Starke emotionale Ausbrüche: Führen alltägliche Situationen wie der Wocheneinkauf oder das Zähneputzen regelmäßig zu heftigen Wutanfällen, aus denen Ihr Kind kaum herausfindet? Meine Tochter hatte eine Phase, in der das Haarewaschen eine riesige Herausforderung für die ganze Familie war.

- Auffälligkeiten im Sozialverhalten: Zieht sich Ihr Kind komplett zurück? Oder ist es im Umgang mit anderen Kindern körperlich sehr grob, vielleicht weil es die eigene Kraft nicht richtig spüren kann?

- Massive Konzentrationsprobleme: Hat Ihr Kind große Mühe, auch nur für einen kurzen Moment bei einer Sache zu bleiben – außer, es handelt sich um eine sehr intensive, körperliche Aktivität?

Der erste Weg führt immer zum Kinderarzt. Bereiten Sie sich am besten auf das Gespräch vor, indem Sie sich ganz konkrete Beispiele aus Ihrem Alltag notieren. Schildern Sie, was genau Sie beobachten und in welchen Momenten die Herausforderungen am größten sind. Mit diesen Informationen kann der Arzt eine Verordnung für Ergotherapie ausstellen.

Eine ergotherapeutische Abklärung ist keine Prüfung, sondern eine Chance. Es geht darum, das einzigartige sensorische Profil Ihres Kindes zu verstehen. Nur so können wir ihm genau die Unterstützung geben, die es braucht, um im Alltag besser klarzukommen.

In der Ergotherapie steht am Anfang immer eine genaue Diagnostik. Der Therapeut beobachtet Ihr Kind im freien Spiel und stellt ihm gezielte Aufgaben. So entsteht nach und nach ein klares Bild seiner Stärken und Herausforderungen in der Sinnesverarbeitung. Auf dieser Basis beginnt die Sensorische Integrationstherapie, die immer spielerisch aufgebaut ist. In einem speziell ausgestatteten Raum – oft mit Schaukeln, Rollbrettern und unterschiedlichsten Tastmaterialien – erhält Ihr Kind genau die Reize, die sein Nervensystem gerade braucht. Das Ziel ist es, dem Gehirn zu helfen, all die Sinnesreize besser zu sortieren und zu verarbeiten.

Wenn Sie noch unsicher sind, ob Ihr Kind von solchen gezielten sensorischen Angeboten profitieren könnte, probieren Sie es doch einfach mal zu Hause aus. Unser Testpaket ist eine wunderbare Möglichkeit, um spielerisch herauszufinden, welche Reize Ihr Kind mag und was ihm guttut. Frühzeitig zu handeln, kann wirklich einen entscheidenden Unterschied machen und Ihrem Kind helfen, selbstbewusster und glücklicher durchs Leben zu gehen.

Fragen und Antworten aus der Praxis zur sensorischen Integration

Als Mutter und Gründerin von Flowfull erreichen mich jeden Tag unzählige Fragen zur sensorischen Integration bei Kindern. Die wichtigsten und häufigsten habe ich hier für Sie gesammelt und versuche, sie ganz praktisch aus meiner Erfahrung heraus zu beantworten.

Wächst sich eine Integrationsstörung einfach aus?

Diese Frage beschäftigt so viele Eltern, und die Antwort darauf ist ein klares „Jein“. Das Nervensystem eines Kindes ab 3 Jahren entwickelt und verändert sich natürlich ständig. Trotzdem verschwinden grundlegende Schwierigkeiten bei der Reizverarbeitung nur selten von allein. Ohne die richtige Unterstützung entwickeln Kinder oft Vermeidungsstrategien, um ihre Probleme zu umgehen – das kostet sie aber unglaublich viel Kraft im Alltag.

Eine frühe, gezielte Förderung kann hier den entscheidenden Unterschied machen. Ob durch spielerische Anregungen zu Hause, gezielte Angebote in der Kita oder eine professionelle Therapie: Sie hilft dem Gehirn, neue und bessere Nervenverbindungen aufzubauen. Ihr Kind wächst also nicht einfach aus der Störung heraus, sondern wächst vielmehr mit der passenden Unterstützung in seine Fähigkeiten hinein.

Worin liegt der Unterschied zur „ganz normalen“ Wahrnehmung?

Jedes Kind ist ein Unikat, mit einem ganz eigenen sensorischen Profil. Die entscheidende Grenze verläuft dort, wo die Wahrnehmung den Alltag beeinträchtigt. Stellt sie ein echtes Hindernis dar, wenn es darum geht, alltägliche Dinge zu meistern, am sozialen Leben im Kindergarten teilzunehmen oder mit Freude zu lernen?

Ein praktisches Beispiel aus unserem Leben: Wenn ein Kind kratzige Pullover nicht mag, ist das eine normale Vorliebe. Wenn es aber jeden Morgen wegen der Naht in den Socken einen Wutanfall bekommt und sich weigert, in den Kindergarten zu gehen, dann wird daraus ein massives Alltagsproblem, das Unterstützung braucht.

Wie lange muss mein Kind zur sensorischen Integrationstherapie?

Die Dauer ist so individuell wie Ihr Kind selbst – eine pauschale Antwort gibt es da leider nicht. Eine Therapie ist kein schneller „Fix“, sondern ein gemeinsamer Weg, der genau auf die Bedürfnisse Ihres Kindes zugeschnitten wird.

Wichtig ist nicht, wie lange die Therapie dauert, sondern dass sie Ihrem Kind hilft, sich im eigenen Körper wohler und kompetenter zu fühlen.

Manche Kinder brauchen nur ein paar Monate gezielte Impulse, um einen richtigen Entwicklungsschub zu machen. Andere, deren Herausforderungen komplexer sind, werden vielleicht über einen längeren Zeitraum begleitet. Ein guter Therapeut wird aber immer wieder mit Ihnen gemeinsam neue Ziele stecken und die Fortschritte besprechen. Wichtig ist, dass die Therapie praktische, im Alltag umsetzbare Strategien für die Familie, die Kita und natürlich das Kind selbst liefert.

Wir bei Flowfull® sind davon überzeugt, dass das richtige Spielzeug einen Grundstein für eine gesunde sensorische Entwicklung legt. Unsere Produkte sind genau dafür gemacht: Sie bieten Kindern die Reize, die sie für ihr Wachstum brauchen.

Wenn Sie gezielt nach Materialien suchen, die verschiedene Sinnesbereiche ansprechen, kann ein durchdachtes Set eine wunderbare Ergänzung sein.

Unsere Flowfull® Sensorik-Box wurde genau dafür entwickelt, um Kindern vielfältige taktile und propriozeptive Erfahrungen zu ermöglichen und ihre Kreativität anzuregen.